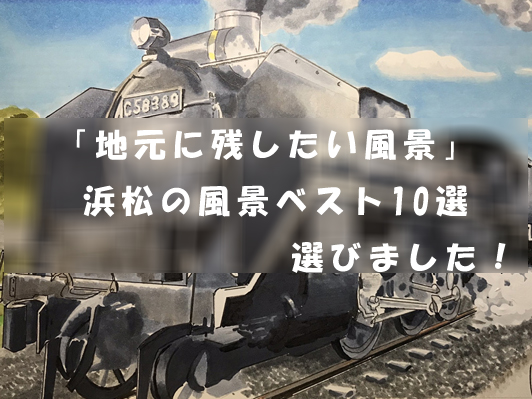

「地元に残したい風景」全100作品の中から選んだ浜松の風景ベスト10

2018年12月から投稿を始めた浜松市の風景画。

「地元に残したい風景」と「浜松市のまつり」をお送りしてきました。

約2年に渡り19記事、100枚の作品をお届けできました。

「天竜浜名湖鉄道編」 第1弾、第2弾、弾3弾、第4弾

「東海道湖道編」 第1弾、第2弾

「姫街道編」 第1弾、第2弾

「秋葉街道編」 第1弾、第2弾、第3弾

「飯田線編」 第1弾、2弾、3弾、第4弾、第5弾

「浜松のまつり」 夏秋編、秋冬編、冬編

その中から、特に私のお気に入り場所である風景画のベスト10選をお送りします。

この記事の見出し

「天浜線編」シリーズより

「天竜浜名湖鉄道 天竜二俣駅」と「天竜二俣駅 機関車公園」を選びました。

天竜二俣駅は、天竜浜名湖線の本社がある駅で、中心的な役割を果たしている駅です。

国鉄二俣線から第二セクターの天竜浜名湖線になったのは、昭和62年(1987年)でした。

その16年前に蒸気機関車が二俣線からその姿を消しました。

子供の頃に走っていた蒸気機関車が、まだ頭の中で力強く煙をはき、汽笛が鳴り響いています。

「天竜浜名湖鉄道 天竜二俣駅」

ここは天竜浜名湖線の中で最大で、中心となっている駅です。

天竜浜名湖鉄道の本社もここにあります。

国の登録有形文化財の登録数は一番の駅です。

- 本屋と上り下り上屋とプラットホーム

- 機関車転車台

- 機関車扇型車庫

- 運転区高架貯水槽

- 運転区揚水機室

- 運転区事務室

- 運転区休憩所

- 運転区浴場など

天竜二俣駅の構内の見学ツアーもあります。

ローカル線旅のよい所を味わえます。

| 住所 | 浜松市天竜区二俣町阿蔵114-2 |

|---|---|

| 電話 | 053-925-2275 |

| 営業時間 | 全日7:15~17:00 |

| 駐車場 | 無料駐車場あり |

| アクセス | 電車 遠鉄電車「西鹿島駅」→天竜浜名湖鉄道「掛川行き」に乗り換え→「天竜二俣駅」下車 車 JR浜松駅から約40~50分 |

| HP | https://www.tenhama.co.jp/ |

「天竜二俣駅 機関車公園」

天竜浜名湖鉄道天竜二俣駅の道路の向い側に、「機関車公園」があります。

国鉄二俣線の時代に実際に走っていた、C58形蒸気機関車が展示されています。

イラストは煙りを吐いて、動いているように描いてありますが、主要部品は取り外され、展示されているだけです。

運転台に登ることはできます。

休日ともなると運転席に入って、運転手気分に浸って遊ぶ家族連れが多く、憩いの場となっています。

1971年3月31日に二俣線の蒸気機関車はその姿を消しました。

二俣線の蒸気機関車の思い出

子供のころ、自宅の近くを蒸気機関車が走っていました。

汽笛の音も間近で聴き、乗車もして楽しい思い出がたくさんあります。

実際に乗車した時の記憶に残っているのは、近くで聴くと鼓膜が破れるかと思うほどの大音量の汽笛。

トンネルに入る時、客車の窓を閉めないと、煙りが侵入して、目が痛い。

乗客は慌てて協力して窓を閉めていました。

今はもう天竜浜名湖線で走ることはないでしょうが、展示蒸気機関車はずっと残ってほしいものです。

| 住所 | 浜松市天竜区二俣町阿蔵 |

|---|---|

| 電話 | 浜松市 053-473-1829 |

| 見学時間 | 自由 |

| 見学料 | なし |

| 駐車場 | なし |

| アクセス | 電車 天竜浜名湖線「天竜二俣駅」北側すぐ |

「湖道編」シリーズより

湖道とは、旧東海道で浜名湖を渡る辺りを湖道と、私が勝手に命名しました。

旧東海道松並木から、新居関所(正式名称:今切関所)までの風景画を投稿しました。

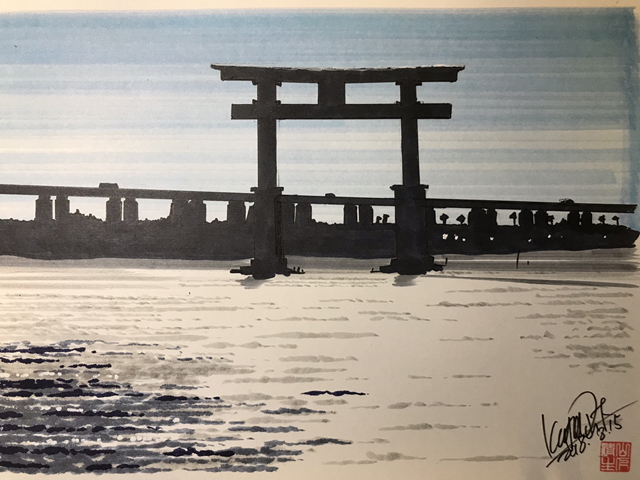

その中で浜名湖を渡る間にある「いかり瀬」を選びました。

「いかり瀬」

赤い鳥居が立ち、潮干狩りで有名な湖上の島ですが、正式には「いかり瀬」と言います。

浜名湖の今切れを渡る手段として「いかり瀬」はとても重要です。

湖上に杭を何本も立て、砂をためて島を造りました。

この様子は安藤広重の「東海道五十三次舞坂宿」でも描かれています。

このいかり瀬の中に水路を作って、その中を今切の渡しの船が行き来しました。

こうすれば、激しい潮流の影響もありません。

いかり瀬に建てられた巨大な赤い鳥居は、正式名称を「浜名湖観光タワー」と言うそうです。

「いかり瀬」の思い出

新居関所の資料館へ行かれると「いかり瀬」の様子がわかります。

弁天島温泉から眺める夕景は、絶景のひとつです。

夏はもちろん冬も出かけて眺める風景など、季節ごとに表情をかえていきます。

そこに魅力を感じます。

潮干狩りや海の生物の観察をしながら、江戸時代の今切の渡しに想いを馳せてみてはいかがでしょか。

4月~8月末頃まで弁天島海浜公園発着の渡し船(有料)に乗って行くことができます

| 住所 | 浜松市西区舞阪町弁天島 |

|---|---|

| 駐車場 | 弁天島海浜公園有料駐車場 普通車400円 |

| アクセス | 電車 JR弁天島駅から徒歩約8分 車 JR浜松駅方面より浜松バイパス経由 約30分 |

「姫街道編」シリーズより

旧東海道は浜名湖を渡らなければ行けません。

裏街道として幕府が認める街道として、また女性が通る街道として姫街道の呼び名がつけられました。

坂や峠の多い姫街道で、休憩できる「姫岩」を選びました。

「姫岩」

東屋の裏の姫街道を東の方向へ1.7キロメートル石畳を降りていくと8畳ほどの平らな岩があり、姫岩と呼ばれています。

案内看板には「眼下に浜名湖を望み、街道随一の眺めのよい所です」と書かれています。

現地へ行ってみると前方は雑木に覆われ、浜名湖を見ることはできませんでした。

まだこれから峠を行かなければならない大名行列や、お姫様が、休憩するのに絶好の平岩があったので、そこで休憩したのだろうと想像はつきます。

案内看板には「近くには、お姫様に上げるお茶の湯を汲んだと言われている「姫様井戸」が今も残っています」とあります。

山の中でも、休憩ができて、水分が補給できるこの場所は、絶好の休憩場所だったと思います。

また「この上に座ると良いことが起こるとも言われています」と案内看板に記されていました。

姫岩に座って、お姫様気分はいかがでしょう。

「姫岩」の思い出

東海道の裏街道をして整備された姫街道ですが、周りは森や山に囲まれ、峠越えが多くきつい道中です。

その中で、唯一ゆっくりと休める場所が姫岩です。

大きな岩盤に座っていると、江戸時代の様子が目に浮かび、変わらない情緒が体験できる場所です。

是非紹介したい場所です。

| 住所 | 浜松市北区細江町気賀 |

|---|---|

| 見学時間 | 自由 |

| 駐車場 | 駐車スペースあり |

| アクセス | バス JR浜松駅北口バスターミナルより三ヶ日車庫行き乗車 約1時間40分 車 県道364号 と 東名高速道路 経由 約42 分 |

「秋葉街道編」シリーズより

秋葉街道は秋葉信仰の道です。

江戸時代以前から火防の神として、全国的に知られる秋葉神社。

そこへ通じる街道が秋葉街道になります

その象徴となる「秋葉信仰二の鳥居」と「秋葉山本宮秋葉神社 上社」を選びました。

「秋葉信仰二の鳥居」

遠州鉄道小松駅のすぐ北の小松東町交差点に、秋葉信仰の「二の鳥居」として親しまれている「秋葉大鳥居」があります。

文政5年(1822)の建造で高さも7.3メートル、石柱の周囲は2.1メートルと、石造りの鳥居としては遠州地方でも最大級の大きさになります。

浜松市の文化財にも指定されています。

大鳥居の足元に、秋葉龍灯があり、「正一位秋葉大権現」ののぼりを立てて毎年1月28日に「小松鳥居祭」を行っています。

二の鳥居があるならば、一の鳥居もあるはずですが、現在はありません。

一の鳥居は今のビオラ田町とりそな銀行浜松支店の間に、青銅製の大鳥居があったのですが、太平洋戦争の金属の提出の対象となって、撤去されてしまったということです。

「秋葉信仰二の鳥居」の思い出

秋葉街道は信仰の道です。

秋葉講参りの途中は灯籠が道案内と夜を照らしてくれます。

鳥居の内側は、神の領域です。

このコンクリート製の巨大な「二の鳥居」は、すでに秋葉神社の神の領域の中に入っているということを、お参りの方々に実感させます。

秋葉信仰の深さと神社の勢力の大きさを感じる場所です。

毎年鳥居の敷地の中で小さなお祭りが開催されています。

小さい頃は、敷地内の照らす灯がまぶしく感じられました。

| 住所 | 浜松市浜北区小松4611-1 小松東町公民館側 |

|---|---|

| 見学時間 | 自由 |

| 駐車場 | なし |

| アクセス | 電車 遠州鉄道「新浜松駅」→「遠州小松駅」下車→徒歩約3分 |

「秋葉山本宮秋葉神社 上社」

秋葉山山頂の神域を背中に、本殿が建っています。

創建は709年(和銅2年)と伝えられ、火之迦具土大神(ヒノカグツチノオオミカミ)が祭神として祀られています。

火防開運の神として信仰されています。

中世には、「秋葉大権現」として、朝廷からは正一位の神階を賜り、伊豫守源頼義・為朝・足利尊氏・今川仲秋・武田信玄・長曽我部元親・豊臣秀吉・加藤清正・福島正則など当時の武将達が刀剣などを寄進しています。

明治元年には政府のお達しで、権現号を改め「秋葉神社」となりました。明治維新後、「県社」の社格をもって遇されていたそうです。

更に昭和27年には全国の秋葉神社(約400社)の総本宮であることから「秋葉山本宮秋葉神社」と改称しました。

江戸時代以降、「火事と喧嘩は江戸の華」といわれるほど火事の多い江戸を中心に、全国に秋葉講が結成され秋葉参詣が盛んに行われています。

今の本殿は1986年(昭和61年)に再建されました。

流れ造りの本殿と入母屋造りの拝殿を幣殿で繋ぐ権現造りで、総檜造りの拝殿正面には唐破風の向拝が続きます。

荘厳な造りと、山頂からの雄大な景色。

ここに神様が鎮座しているのが肌を伝わってきます。

パワースポットであることには間違いないですね。

「秋葉山本宮秋葉神社 上社」の思い出

秋葉山の道のりは、長くきつい道です。

それだからこそ逆にお参りした時の神聖な気持ちが高まります。

毎年秋葉神社からお札をいただき、神棚に祀っています。

どなたにも一度は詣でていただきたい場所です。

| 住所 | 浜松市天竜区春野町領家841 |

|---|---|

| 電話 | 上社:053-985-0111 下社:053-985-0005 |

| 拝観時間 | 日が暮れるまでに参拝を済ませるのが望ましいです |

| 定休日 | なし |

| 拝観料 | 無料 |

| 駐車場 | 無料駐車場あり ※200台分 |

| アクセス | 電車 JR浜松駅北口バスターミナル西側徒歩5分→遠鉄電車「新浜松駅」→「西鹿島駅」下車→遠鉄バス秋葉線乗車→「秋葉神社」下車 車 新東名「浜松浜北I.C」→国道152号線経由約30分 |

| HP | http://www.akihasanhongu.jp/ |

「飯田線編」シリーズより

飯田線は、愛知県豊橋市の豊橋駅と長野県上の辰野駅を結ぶJR路線です。

秘境駅ランキング第3位の「小和田駅」や静岡・愛知・長野の三つの県を跨いでいる地域駅の「大嵐駅」など、魅力ある風景お届けしました。

佐久間ダム建設のために、飯田線の数駅が消え、新設された駅もあります。

ここでは、人気の秘境駅「小和田駅」と佐久間ダムの影響のあった駅のひとつ「佐久間駅」を選びました。

「小和田駅(こわだえき)」

1993年(平成5年)におこなわれた、当時皇太子だった徳仁親王と小和田雅子様の結婚の儀で有名になった「小和田駅」。

恋愛成就にあやかろうとする人のために、結婚式を挙げたり「愛」と書かれたベンチが東屋に設置されています。

ここが秘境駅ランキング3位の駅ということも話題になっています。

車で来る道はなく、道路からかなりの距離を歩かなければいけません。

飯田線は1時間に1本、時間帯によっては2時間も列車が通りません。

しかも小和田駅に降りてもどこへも行けません。

それでも秘境駅を楽しむために降りる乗客はいます。

時刻表を確認すると、上り降りて待つと下り列車が1時間くらいで到着するダイヤがあります。

それを利用して、水窪駅乗り込み、往復乗車券を車内で購入し、小和田駅を探索します。

駅舎の中には、思い出ノートやここで挙げた方の結婚式の写真などが飾られています。

駅の裏へ続く細い道を下っていくと東屋があり、愛のベンチが置いてあります。

さらに下っていくと、とうとうと流れる天竜川が見えます。(正式には佐久間湖になります)

向こう岸は愛知県になります。

そうこうするうちに、あっという間に時は過ぎ、下り列車が到着します。

「小和田駅(こわだえき)」の思い出

走行距離も長く駅も他のローカル線よりも多い飯田線は、本数は少ないですが人気が高いローカル線です。

誰もいない、静まり返った秘境駅で過ごすのもいいですね。

ロマンが少しと、静寂を味わうには最高の場所です。

※無人駅

| 住所 | 浜松市天竜区水窪町奥領家44 |

|---|---|

| 駐車場 | なし |

| アクセス | バス なし 車 通行できません |

| 隣の駅 | 大嵐駅 – [小和田駅] – 中井侍駅 |

「佐久間駅」

かつては島式ホーム一面と側線がありましたが、今は一面一線になっている無人駅です。

旧駅舎跡は、佐久間図書館になっていて、こちらが佐久間駅に間違えそうです。

1936年(昭和11年)に三信鉄道によって開かれた佐久間水窪口停留所でした。

1941年(昭和16年)に佐久間駅と改称され、佐久間ダムの建設で佐久間駅-大嵐駅の路線付け替え工事により、現在の佐久間駅になりました。

開業当時は500メートル西側に駅がありました。

佐久間ダム完成当時は、観光客で賑わったそうです。

佐久間中学校の最寄り駅でしたが、平成19年に中部天竜駅寄りになったために、乗降客がますます減ってしまったそうです。

「佐久間駅」の思い出

余談ですが、元巨人軍の江川投手がここの中学校出身だそうです。

浜松市を走る飯田線の大きな存在である佐久間ダムの最寄り駅ということで、この駅を選びました。

※無人駅

| 住所 | 浜松市天竜区佐久間町佐久間 |

|---|---|

| 隣接駅 | 中部天竜駅 – [佐久間駅] – 相月駅 |

| 図書館 住所 |

浜松市天竜区佐久間町佐久間2431-3 |

| 図書館 開館時間 |

【4月~9月の平日】 10:00~18:30【10月~3月の平日】 10:00~18:00【土・日】 9:30~17:30 |

| 図書館 休館日 |

月曜日 ※祝日の場合は翌火曜日も休館 祝日 年末年始(12月29日~1月3日) 館内整理日 ※年3回程度 9・11・2月の第4木曜日 |

| 図書館 駐車場 |

5台分 |

| アクセス | 電車 JR浜松駅 約30分乗車→JR豊橋駅→飯田線に乗り換え 約2時間乗車→「佐久間駅」 車 JR浜松駅方面から国道152号線経由北上 約1時間半 |

「浜松のまつり編」シリーズより

浜松には全国でも珍しい形式の伝統文化がたくさん伝わっています。

しかも数百年の歴史を持っています。

今回のシリーズは、山々や建物の風景ではなく、民俗芸能の風景をお送りしました。

この中で「寺野ひよんどり」と「西浦田楽」を選びました。

「寺野ひよんどり」

「火踊り」がなまり、伝えられたのが、「ひよんどり」の名称の起こりといわれています。

国指定重要無形文化財にも指定され、400年近く前から伝承されています。

五穀豊穣や無病息災を祈る内容です。

まず神下しにはじまり、御神楽と万歳楽・三ッ舞・片剣舞ともどきなど十三番の曲で進行し、舞は正面二回の五方に舞うことを基本とします。

もとは万歳・松影・田農などふくめて計二十番が徹宵して行なわれたといわれます。

神楽系の舞が多く、現在13番が残されています。

3匹の鬼が松明をたたき消す「鬼の舞」は、全国的にも珍しいとされています。

中世芸能史の資料として貴重なものでありますね。

以下インターネット「浜松市文化財情報」より抜粋です。

「前段は神楽系の舞楽、後段は猿楽田楽系・田遊び系の演目によって構成されています。

寺野の神楽は採物を採って右に回りながら五法に舞い、正面に戻ると左に回転して右舞に戻す舞い方が基本になっています。これは伝統的な巫女舞の舞形で、この舞形を遵守しているのが特徴です」

三日月堂では、松明(たいまつ)を振りつつ「ひよんどり踊り」が披露されます。

闇の帳も降りた頃、3匹の鬼、赤鬼の「太郎」・青鬼の「次朗」・黒鬼の「三郎」が登場し、たいまつを床に叩き火を消す舞は圧巻で、照明もない本堂に踊る炎と飛び散る火の粉。

踊る影が本堂の壁に映り、そこでも影が舞いを披露しているようでした。

見ている方の火事の心配をよそに、暴力的なほどに床にたいまつを叩きつけていました。

田楽系の芸能は、仮面を用いて、悪しきを祓って福徳を招く祝福芸となっています。

現在寺野地域全世帯と寺野伝書鵜保存会と自治会と渋川小学校(「巫女の舞」や「三つ舞」は、昔から子供たちの舞いを担当)が力を合わせてひよんどりの伝承を守っています。

1月4日には浜松市北区引佐町川名地区で『川名ひよんどり』も行なわれます。

「寺野ひよんどり」の思い出

お祭りでは境内の隅に売店があり、そこでお酒や五平餅を売っていました。

北遠はどこでも五平餅が食べられます。

味噌の土地土地で違い、どこ行っても違う味が楽しめます。

大勢の人たちが集まる派手なおまつりではないですが、山村のまつりなので、全員で団結して伝統を守っていく気概が伝わってきます。

| 開催日 | 毎年1月3日 |

|---|---|

| 開催時間 | 14:00~18:00頃 |

| 会場 | 宝蔵寺観音堂 ※通称寺野三日堂 |

| 会場住所 | 浜松市北区引佐町渋川877 |

| 電話 | 奥浜名湖観光協会電話 053-522-4720 |

| 見学料 | 無料 |

| 駐車場 | なし |

| アクセス | 車 ●東名「浜松西I.C」から約45分 ●新東名「浜松いなさJCT」から約10分 |

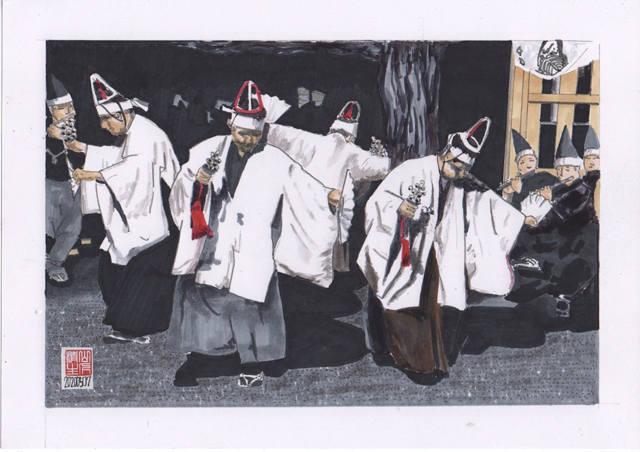

「西浦田楽 田楽舞」

「西浦」と書いて「にしうれ」と読みます。

西浦田楽は「飯田線沿い 地元で残したい風景」第3弾で紹介した「西浦観音堂」の境内で、毎年旧暦の正月18日と19日に行なわれる神事です。

719年(養老3年)に行基菩薩がこの地に訪れ正観世音の仏像と仮面を作って奉納したのが始まりとされています。

約1300前からこの神事は伝承されていることになります。

この田楽は柳田國男や折口信夫など、著名な民俗学者も関心を集める奇祭であり、田楽舞のルーツを伝える貴重な民俗芸能として全国的に紹介され有名になりました。

昭和51年に国の重要無形民俗文化財に指定されています。

西浦田楽は、能衆(のうしゅう)と呼ばれる演者が「五穀豊穣」「無益息災」「子孫繁栄」を願って、月の出から夜明けまで笛太鼓に合わせて、神様を楽しませる「33の地能と12のはね能」を舞います。

祭主を務めるのは、別当(べっとう)と呼ばれるお祭りの代表者です。

本番の2〜3週間前から身を清める準備を一人で内密に行う儀式からスタートします。

本番の当日、20数名の能衆により田楽が舞われます。

能衆の役は代々世襲により受け継がれ、肉食を忌み、不幸は関与しないなど厳しい戒律を守り続けているそうです。

司会者や案内などないので、いつのまにか次の演目に入り、舞は淡々と続きます。

これは第28番の「田楽舞」です。

日が昇るまではまだ4時間以上ありますが、舞はクライマックスに入っています。

笛太鼓に合わせて、同じ装束の能衆が廻り跳ねています。

「しってり」を持って「へんばい」を踏みます。

「シャラ・シャラ」と聴こえる声がしますが、何というかっているかは判りませんでした。

「西浦田楽 田楽舞」の思い出

2020年は2月11日・12日に行われた様子を描きました。

真夜中、そこへ向かう灯のない道路は車は通らず、西浦観音堂へ向かう道も小さな誘導灯のみで閑散としています。

しかし境内へ入ると、松明のあかりに照らされた神事が夜明けまで続きます。

伝統文化の根源があると確信できるおまつりです。

浜松のまつり編は、そのあたりを紹介したかったのです。

このまつりはその代表格です。

国指定の重要無形民俗文化財

| 開催日 | 毎年旧暦の1月18日~19日 ※2020年は、2月11日の夜~12日の朝まで開催しました。 |

|---|---|

| 開催時間 | 月の出(20:00~21:00頃)から 翌日の日の出(7:00~8:00頃)まで |

| 会場 | 西浦観音堂境内 |

| 会場住所 | 浜松市天竜区水窪町奥領家5219 |

| 電話 | 水窪文化会館 053-982-0013 |

| 駐車場 | 西浦観音堂付近はなし。 ※旧西浦小学校臨時駐車場30台分 (会場までは徒歩15分) ※水窪協働センター駐車場 (会場近くまでのシャトルバス有り) |

| アクセス | 車 JR浜松駅から国道152号 経由 約2時間10分 |

浜松の風景ベスト10をよせて

「地元で残したい風景」をテーマに100枚の絵を投稿させて頂きました。

まだまだ紹介したい場所や人物がいます。

次回から、風景画ばかりでなく、掛け軸やジオラマや展示品なども絵にして、一つのテーマものをもう少し深く掘り下げていきたいと考えています。

第一回目は「徳川家康を巡る情景」をテーマに三方原合戦や浜松城などで、私なりに徳川家康を取り上げていきたいと思います。

お楽しみに!

地元の残したい風景記事はこちら

【天竜浜名湖鉄道線(天浜線)】

【湖道編】

【姫街道編】

【秋葉街道編】

【JR飯田線沿い編】

【静岡県浜松市の伝統的なまつり】

山下さんインタビュー 記事

この記事をSNSでシェア